Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus

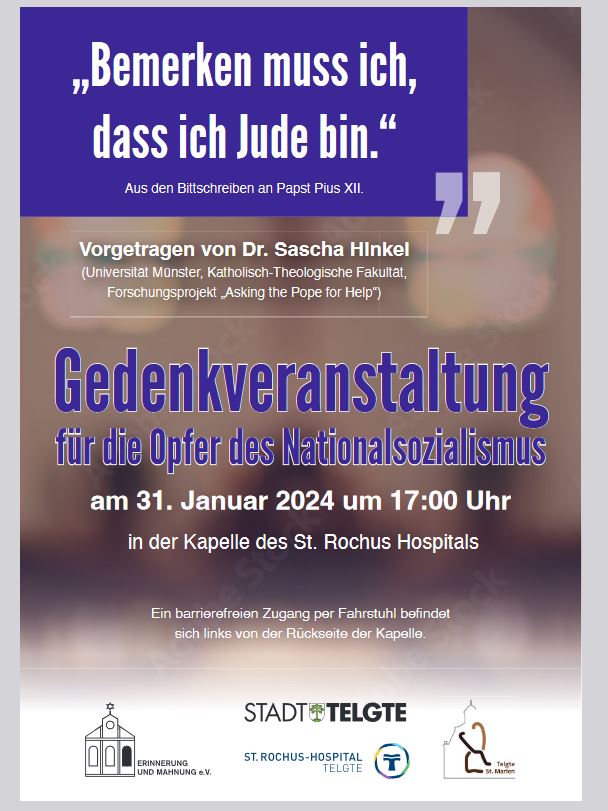

31.01. 2024 um 17:00 Uhr in der Kapelle des St. Rochus-Hospitals

Herr Dr. Sascha Hinkel hält eine Ansprache zum Thema »Asking the pope for help«, Bittschreiben jüdischer Bittsteller an Papst Pius XII.

31.01. 2024 um 17:00 Uhr in der Kapelle des St. Rochus-Hospitals

Herr Dr. Sascha Hinkel hält eine Ansprache zum Thema »Asking the pope for help«, Bittschreiben jüdischer Bittsteller an Papst Pius XII.

Samstag, 27. Januar 2023, 18:00 Uhr

Vortragsraum des Museums RELíGIO Telgte

Am 27.01.2024, dem Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus, hält Dr. Barbara Elkeles, Vorsitzende des Vereins Erinnerung und Mahnung, im Museum ReLigio um 18.00 einen Vortrag. Im Mittelpunkt wird die alte Telgter Synagoge stehen, die seit kurzem nach umfänglicher Restaurierung im Rahmen von Führungen öffentlich zugänglich ist. Nach neuen Forschungsergebnissen der Referentin diente das kleine Fachwerkgebäude an der Emsstraße der kleinen jüdischen Gemeinschaft seit spätestens 1701 als Synagoge, bis es 1875 durch einen Neubau in der Königstraße ersetzt wurde. Im Vortrag wird die Geschichte einiger jüdischer Familien dargestellt, die z.T. über viele Generationen in Telgte in unmittelbarer Nachbarschaft der Synagoge lebten. Einige waren im 18. Jahrhundert wohlhabende Fernhändler. Es bestanden sogar familiäre Beziehungen zu einflussreichen Hofjuden und Hoffinanziers. Die Quellen geben Auskunft zum jüdischen Wirtschafts- und Alltagsleben, zu innerjüdischen Auseinandersetzungen und zu Konflikten mit der katholisch geprägten nichtjüdischen Gesellschaft. Ein besonderer Schwerpunkt wird auf dem Schicksal der Familie Auerbach liegen, die als unmittelbare Nachbarn und spätere Besitzer des Gebäudes in herausragender Weise mit der Synagoge verbunden waren, das sie nach 1875 bis zu ihrer Vertreibung als Schlachthaus und Schuppen nutzten.

Anlässlich seines 25-jährigen Jubiläums lud der Verein Erinnerung und Mahnung Telgte jetzt zu einem besonderen Konzert ein. In der fast vollbesetzten Petruskirche präsentierte das Ensemble „mendels töchter“ Musik von Erich Mendel. Der Komponist und Musikwissenschaftler Erich Mendel, in Gronau geboren und aufgewachsen, wirkte als jüdischer Kantor von 1922 bis 1939 in der Bochumer Synagoge, bevor auch er vor der Barbarei der Nationalsozialisten flüchten musste.

Die Musikerinnen ließen Mendels Werke in wechselnden Besetzungen erklingen und boten eigene Musikstücke dar, die sie inspiriert durch seine Melodien selbst geschaffen haben. Das „Adam Olam“, ein Gesang, der am Ende des Sabbatgottesdienstes steht, verkündete Zuversicht und Freude. Besonders kunstvoll und zugleich schlicht war das „Magen avot“ (Schild unserer Väter), das den Segen erbittet, innig das „Kelohenu“, das eindringlich die Unvergleichlichkeit Gottes preist. Fast überschwänglich fröhlich waren die abschließenden Gesänge und Instrumentalstücke.

In seiner kenntnisreichen Moderation stellte Pfarrer em. Dr. Manfred Keller Leben und Werk des bedeutenden Synagogenmusikers dar, der nach KZ-Haft und erzwungener Emigration in die USA unter dem Namen Eric Mandell eine der weltweit größten Sammlungen synagogaler Musik zusammentrug. Mandell machte sich als Chordirektor der Har Zion Synagoge und als Leiter der Kantorenausbildung am Gratz-College in Philadelphia auch um die Musikpraxis verdient.

Die Zuhörer lauschten gebannt den Klängen des Ensembles, die zugleich fremd und vertraut wirkten und die emotional tief berührten. Durch die abwechslungsreichen Instrumentierungen mit Singstimmen, Klavier, Klarinette, Flöte, Geige, Akkordeon, Schlaginstrumenten wurde eine ungeheure Farbigkeit des Klangs erreicht. Stimmen und Instrumente verwoben sich zu einem kunstvollen Klangteppich, der die besondere Harmonik und Rhythmik dieser Musik nachdrücklich und durchweg intonationsrein wiedergab. Jubel und Freude, Zuversicht und Hoffnung fanden so ihren musikalischen Ausdruck, immer begleitet von Manfred Kellers kenntnisreichen und sensiblen Kommentaren. Es war Musik, die zu Herzen geht und die den Zuhörern eine fremde Welt erschloss, die Welt der Synagoge.

Das Publikum bedankte sich mit einem langen und sehr herzlichen Beifall für dieses außergewöhnliche musikalische Ereignis.

Samstag, 18.11.2023, 18:00 Uhr

Evangelische Petruskirche Telgte

In diesem Jahr feiert der Verein „Erinnerung und Mahnung Telgte“ sein 25jähriges Bestehen.

Dieses Jubiläum fällt mit einem besonderen Ereignis zusammen: Im September 2023 wurde die Restaurierung der „Alten Synagoge“ in der Emsstraße abgeschlossen. Das Gebäude ist nun im Rahmen von Führungen für die Öffentlichkeit zugänglich.

Beide Ereignisse möchten wir mit einer besonderen Veranstaltung feiern: Dafür konnten wir das Ensemble „mendels töchter“ gewinnen, das sich seit vielen Jahren dem Erbe des deutsch-amerikanischen Synagogenmusikers Erich Mendel / Eric Mandell widmet. Die Musikerinnen halten damit das Gedächtnis an einen jüdischen Kantor wach, der aus Gronau stammte und von 1922 bis 1939 in Bochum wirkte. Nach seiner erzwungenen Emigration in die USA wirkte er als Chordirektor an der Har-Zion-Synagoge und als Leiter der Kantorenausbildung am Gratz-College in Philadelphia. Er trug eine der weltweit größten Sammlungen synagogaler Musik zusammen.

Die Musikerinnen stellen in wechselnden Besetzungen die Werke Erich Mendels / Eric Mandells vor, dazu Musik, die sie – inspiriert von seinen Melodien – selbst geschaffen haben. – Pfarrer em. Dr. Manfred Keller, Biograph von Mendel / Mandell, moderiert das Konzert und gibt Einblicke in Leben und Werk dieses bedeutenden Vertreters synagogaler Musik.

Wir danken der Evangelischen Gemeinde Telgte, dass wir die Veranstaltung in der Evangelischen Petruskirche Telgte durchführen dürfen.

Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine Spende zur Deckung der Unkosten gebeten.

Am 10. September 2023 wurde – mehr als vierzig Jahre nach ihrer Wiederentdeckung – die Fertigstellung der Restaurierung der Alten Synagoge mit einer Feierstunde im Rathaus begangen. Von nun an kann dieses einzigartige Zeugnis jüdischen Lebens im Rahmen von Führungen besichtigt werden.

Bürgermeister Wolfgang Pieper wies in seiner Einführung auf die Bedeutung dieses einzigartigen Denkmals hin, das die Spuren jüdischen Lebens in Telgte und Westfalen sichtbar macht. Er dankte allen, die an der schwierigen Arbeit der Rekonstruktion beteiligt waren und die die vielfältigen auftretenden Probleme mit großer Fachkenntnis und hohem Engagement begleitet haben. Er überbrachte zudem Grüße der Nachfahren der in Telgte heimischen jüdischen Familien, die in der NS-Zeit aus Deutschland vertrieben worden waren.

In einem spannenden Vortrag stellte Dr. Christian Steinmeier vom LWL-Amt für Denkmalpflege die Geschichte des Gebäudes vor. Es wurde um 1500 als Speicher erbaut und um 1740, als die Zahl jüdischer Familien in Telgte anwuchs, zur Synagoge erweitert und umgestaltet. Nach dem Bau der neuen Synagoge in der Königstrasse diente es den neuen Besitzern, der Familie Auerbach, über mehrere Generationen als Raum für das koschere Schlachten. Ziel der Restaurierung war es, die verschiedenen Funktionen und Zeitschichten sichtbar zu machen. Elemente, die an die Nutzung als Synagoge erinnern wie Reste der Ausmalung, des Tonnengewölbes, der Fenster, der Nische für den Thoraschrein, der Fundamente des Lesepultes und der Frauenempore wurden behutsam rekonstruiert.

In einer sehr persönlichen Ansprache stellte Frau Sabine Revering als Eigentümerin ihre eigene Verbundenheit mit diesem Ort dar und erinnerte an die Turbulenzen der Restaurierungsphase, in der es immer wieder zu unvorhergesehenen Ereignissen kam. Anschließend übergab sie Bürgermeister Pieper symbolisch den Schlüssel.

Dr. Barbara Elkeles als Vorsitzende des Vereins Erinnerung und Mahnung bezeichnete die Eröffnung der Synagoge in ihrer Ansprache als unfassbar großes Geburtstagsgeschenk für den Verein, der in diesem Jahr sein 25jähriges Jubiläum begeht. Nach 25 Jahren sind die Vereinsziele weiter aktuell. Angesichts erschreckender Umfrageergebnisse, die im ganzen Land eine besorgniserregende breite Zustimmung zu rechtsradikalem und fremdenfeindlichem Gedankengut aufdecken, ist es umso wichtiger, das Gedächtnis an jüdisches Leben in Telgte und an die Verfolgungen der NS-Zeit weiterhin mahnend wach zu halten.

Zum Abschluss wurde durch Bürgermeister Wolfgang Pieper die Stadtplakette an Ludwig Rüter überreicht. Diese Ehrung erhielt er für seine jahrzehntelangen Verdienste um die Pflege der Erinnerung an jüdisches Leben in Telgte. Seine Entdeckung der Alten Synagoge im Jahr 1980, als er mit seinen Schülern zur jüdischen Geschichte forschte und seine Beharrlichkeit bei der Verfolgung des Ziels, dieses Zeugnis jüdischen Lebens zu erhalten und zugänglich zu machen, sind nun mit dem Abschluss der Restaurierungsarbeiten zum Ziel gekommen.

Anschließend bestand im Rahmen von Führungen anlässlich des Tages des Offenen Denkmals Gelegenheit, die Synagoge zu besichtigen. Der Verein Erinnerung und Mahnung wird für Mitglieder, Freunde und Interessierte Führungen anbieten und ist auch weiterhin in die Erarbeitung eines Nutzungskonzeptes einbezogen.

Dr. Barbara Elkeles

Sonntag, 10.09.2023 von 15:30 – 18:00

Eine vorherige Anmeldung ist notwendig.

Ansprechpartner:

Tourismus + Kultur Telgte

Tel: 02504 690 100,

E‑Mail: tourismus@telgte.de.

Die Führungen werden im Halbstundentakt angeboten.

Sonntag, 29.10.2023 ab 14:00 Uhr

Eine digitale Ausstellung zu seinem Leben

Alfred Auerbach war einer der wenigen Telgter Juden, die die NS-Zeit überlebten. Anlässlich seines 100. Geburtstages hat das Stadtarchiv Telgte eine digitale Ausstellung erstellt, in der Stationen seines Lebensweges dargestellt werden:

Das Leben seiner Familie in Telgte, die Verfolgung in der NS-Zeit, die Emigration nach Palästina, sein Leben in Israel und schließlich seine Besuche in Telgte, wo er als Zeitzeuge berichtete.

Zur Ausstellung:

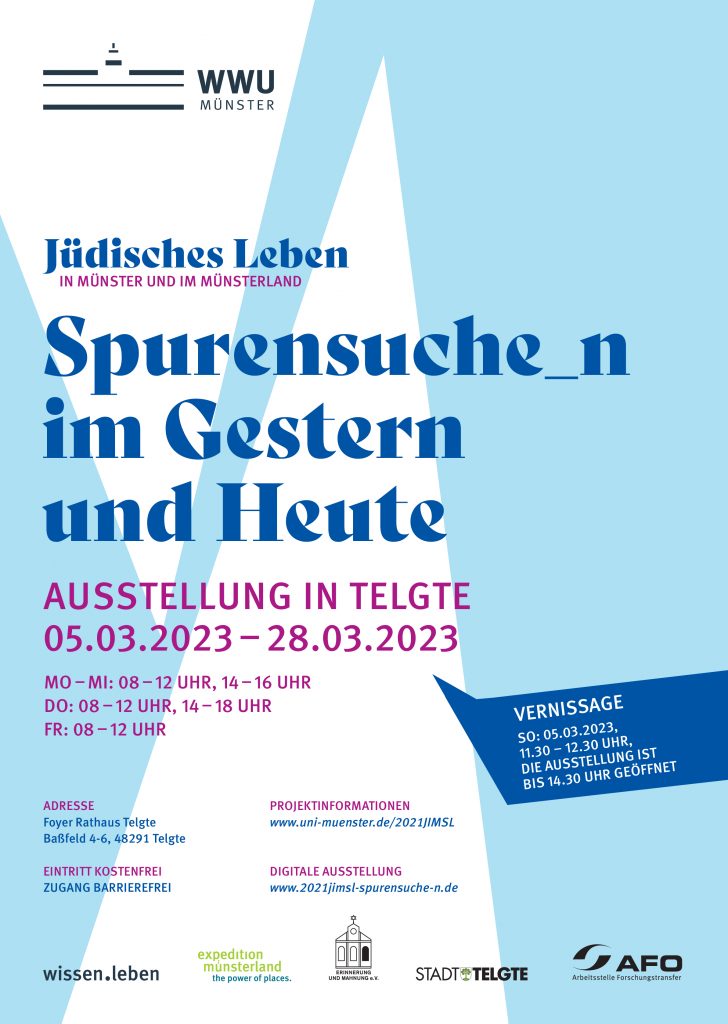

05.03.–28.03.2023 | Foyer Rathaus Telgte, Baßfeld 4–6, 48291 Telgte

Mo–Mi 8:00–12:00 + 14:00–16:00Uhr, Fr 8:00–12:00 Uhr

Vernissage: Sonntag 05.03. 11:30–12:30 Uhr, die Ausstellung ist bis 14:30 Uhr geöffnet

Die Arbeitsstelle Forschungstransfer (AFO) der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (WWU) zeigt in Kooperation mit dem Verein Erinnerung und Mahnung – Verein zur Förderung des Andenkens an die Juden in Telgte e.V. und der Stadt Telgte die Ergebnisse eines bürgerwissenschaftlichen Projektes.

Im Rahmen der Expedition Münsterland ist aus dem Projekt „Spurensuche_n: Jüdisches Leben im Münsterland“ eine Wanderausstellung auf historischen Türblättern entstanden. Gemischte Teams aus Wissenschaftlerinnen, Bürgerinnen und Studierenden haben zu selbst gewählten Orten der Region gemeinsam Inhalte aufgearbeitet und dargestellt. Gleichzeitig entstand in zweijähriger Zusammenarbeit des FilmLAB der WWU und der Jüdischen Gemeinde Münster ein Dokumentarfilm „Jüdisch leben heute. Aus dem Gemeindeleben in Münster“, der in sieben Episoden aus dem Alltag der Gemeinde erzählt. Die Gegenüberstellung der Spuren ehemaligen jüdischen Landlebens und der gegenwärtigen, lebendigen, aber auch weitgehend nicht bekannten Lebenswelt der jüdischen Gemeinde in Münster macht den Reiz der Ausstellung aus. Nachdem die Wanderausstellung in verschiedenen Orten des Münsterlandes unterwegs war, macht sie nun einen letzten Halt in Telgte im Kreis Warendorf.

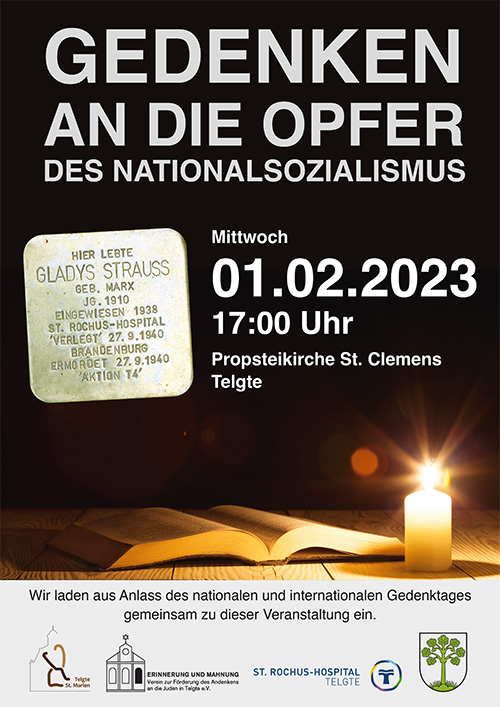

Einladung zu der diesjährigen zentralen Gedenkveranstaltung aus Anlass des nationalen und internationalen Opfergedenktages.

Termin: Mittwoch, 1. 2. 2023 um 17:00 Uhr

Ort: Pfarrkirche St. Clemens

Die Feier wird gemeinsam vom Verein „Erinnerung und Mahnung Telgte“, dem St. Rochus-Hospital Telgte und der Pfarrgemeinde St. Marien Telgte in Zusammenarbeit mit der Stadt Telgte veranstaltet.

Gedacht werden soll aller Menschen, die in Telgte während der NS-Zeit Opfer von Diskriminierung und Verfolgung wurden – als Juden, Sinti, geistig Behinderte, psychisch Kranke, religiös oder politisch Verfolgte.

Die Veranstaltung wird ca. 45 Minuten dauern. Wir weisen darauf hin, dass die Kirche nur moderat geheizt sein wird.