Jakob Auerbach wurde 1874 geboren. Er übernahm von seinem Vater Mendel den Viehhandel und das Geschäft als Metzger an der Steinstraße 4. Als geachteter Telgter Bürger gehörte er vielen Vereinen an. Aus seiner Ehe mit Jeanette Berger gingen drei Söhne hervor, Erich 1922, Alfred 1923 und Kurt 1926. Zur Familie gehörte auch Fanny, die unverheiratete Schwester des Vaters.

Familie Jakob Auerbach im Hof, Steinstraße 4

(v. l.) Erich, Jakob, Kurt, Jeanette, Alfred, Tante Fanny

Mit seiner Familie geriet er ebenfalls in den Strudel der antisemitischen Gewalttaten und verlor seinen ganzen Besitz. Nach dem Zwangsverkauf seines Hauses im November 1938 konnte er mit seiner Familie noch ein Jahr in seiner Wohnung bleiben. Sein Vetter Hermann Auerbach nahm ihn dann auf. Schon 1940 musste dessen Haus geräumt werden und als Obdachloser wurde er 1940 in einer primitiven Waldhütte in den Klatenbergen untergebracht. Seine Frau war diesen Strapazen nicht gewachsen und starb am 25. Juni 1940 in Münster. Schließlich musste er mit seinem Sohn Kurt und der Schwester Fanny am 9. Januar 1941 Telgte verlassen und nach Wuppertal ziehen. Der Bürgermeister Arensmeyer meldete Telgte als »judenfrei«.

Der älteste Sohn Erich wurde aus dem Jugendlager in Paderborn, in dem er auf eine Auswanderung nach Palästina vorbereitet werden sollte, am 1. März 1943 nach Auschwitz deportiert. Nach den Strapazen eines ca. 300 km langen Todesmarsches starb er am 4. Mai 1945 im Zwangsarbeitslager für Juden Dörnhau (Gluszyce, Polen). Jakob, Fanny und Kurt wurden von Düsseldorf aus im Oktober 1941 in das Getto Lodz deportiert, das sie nicht überlebt haben. Der Sohn Alfred konnte 1939 als einziger der Familie nach Palästina auswandern.

In Interviews mit Schülern hat Alfred Auerbach 1988 von

seinem Leben und dem der Familie berichtet.

Wir bitten Sie, uns von ihrer Familie zu erzählen. Wie lange lebte sie schon in Telgte und wovon hat sie gelebt? Wie war das Zusammenleben mit den Telgtern bis zum Beginn der NS-Zeit?

Das sind viele Fragen auf einmal. Ich will versuchen, sie zu beantworten. Wir wohnten in dem Haus an der Steinstraße 4. Schon mein Urgroßvater ist in diesem Haus geboren. In alten Urkunden wird ein Salomon Auerbach erwähnt, der zu unseren Vorfahren zählt. Wir sind also eine alteingesessene Telgter Familie. Seit etwa 1740 wurde der kleine Fachwerkbau auf unserem Hof als Synagoge und Schule genutzt. Meine Vorfahren gehörten mit zum Synagogenvorstand der Telgter Gemeinde.

Unsere Familie hatte einen durchgehenden Besitz bis zur Emsstraße mit Scheune, Schlachthaus und einem Wohnhaus, das an die Familie Nölkenbockhoff vermietet war. Gegenüber wohnten die Familien Hansen und Homoet, mit denen wir eine gute Nachbarschaft hatten. Wir hatten einen Laden mit einem Schaufenster zur Steinstraße hin. In Ostbevern hatten wir eine kleine Filiale, in der wir am Sonntagmorgen Fleisch verkauft haben. Ich bin mit meinem Vater oft mit Pferd und Wagen dorthin gefahren. Meine Eltern waren in verschiedenen Telgter Vereinen, und ich hatte viele Freunde, mit denen ich spielte. Mein bester Freund war Christian Homoet, der im Krieg gefallen ist. 1929 bin ich in die Telgter Volksschule gekommen. Außer mir war noch ein jüdischer Mitschüler, Hans Mildenberg, in der Klasse von Lehrer Sube, dessen Vater bei den drei Brüdern Auerbach angestellt war; das waren Cousins meines Vaters.

Alfred, Jakob und Kurt, Steinstraße 4

Hat es in den ersten vier Schuljahren bis 1933 keine Probleme gegeben?

Nein! Wir blieben beim Morgengebet vor der Klassentür, und am Sabbat hatten wir frei, ebenso beim Religionsunterricht. Sonst gab es keine Unterschiede. Da in Telgte die Anzahl der Männer für einen Gottesdienst nicht reichte – es müssen zehn anwesend sein – nahmen wir am Gottesdienst in der Synagoge von Münster teil. Meine Familie war sehr religiös und hielt sich an die Gesetze unserer Religion. Ich kann euch versichern, bis 1933 hatte ich eine frohe und unbeschwerte Kindheit.

Hat sich ihr Leben nach dem 30. Januar 1933, der Machtergreifung Hitlers, schlagartig geändert? Begannen sofort die Hetze und Demütigungen durch die Nazis?

Die Nazis hatten es in Telgte zuerst schwer. Es gab mehr gute Menschen als schlechte, und ich bin froh, dass ich mich heute im Jahre 1988 mehr an die guten als an die schlechten erinnere. Zunächst spürten wir den Hass noch nicht so stark. Es kam vor, dass mir Schimpfworte nachgerufen wurden. Am 1. April 1933 standen vor unserem Geschäft SA-Männer, die keine Kunden hineinließen und zum Boykott aufriefen. Bei den sonntäglichen Aufmärschen der SA wurden Hetzlieder gesungen und Verwünschungen gebrüllt. Am Anfang musste ich sogar bei der HJ mitmarschieren.

In der Schule hatten wir fanatische Lehrer, die uns schikanierten. Stellt euch vor: Plötzlich drehen dir alle den Rücken zu, keiner spricht mehr mit dir. Wenn etwas passierte, waren wir die Schuldigen. Keiner will mehr etwas mit dir zu tun haben; du bist vollkommen isoliert. Ein Klassenkamerad hat sogar seinen eigenen Vater angezeigt, weil er mit meinem Vater gesprochen hat. Wer Kontakt mit uns hatte, wurde angezeigt, aufs Amt bestellt und verwarnt.

Die letzten vier Jahre bis zur Schulentlassung 1937 waren für mich sehr schwer. Mein jüngerer Bruder Kurt musste die Schule verlassen und nach Münster zur jüdischen Schule fahren. Ich hatte ein gutes Zeugnis und bekam trotzdem keine Lehrstelle.

Was haben Sie denn nach der Volksschule gemacht? Haben Sie zu Hause mitgearbeitet?

Nein! Unser Geschäft war sehr zurückgegangen. Kaum ein Bauer verkaufte meinem Vater noch Vieh. Es kamen immer weniger Kunden. Unsere Hausgehilfin Frau Binnebösel brachte treuen Kunden abends unbemerkt Ware ins Haus. Ich musste mir also eine Arbeit suchen, denn eine berufliche Ausbildung war unmöglich, da »arische« Betriebe keine Juden nahmen und jüdische Betriebe geschlossen wurden!

Um nicht in ein Zwangsarbeiterlager zu kommen, habe ich mich als Vierzehnjähriger beim Arbeitsamt in Münster gemeldet. Ich musste als Hilfsarbeiter beim Tief- und Straßenbau so schwer arbeiten wie ein Erwachsener.

Jakob und Alfred Auerbach auf der Kutsche in Ostbevern

Wie haben Sie die Pogromnacht am 9./10. November 1938 erlebt? Was ist in Telgte passiert?

In dieser Nacht wurde bei uns die Haustür aufgebrochen. Unten war unser Geschäft. Das Schaufenster wurde kaputt geschlagen. Im Laden wurde die ganze Einrichtung zerstört und mit den Waren auf die Straße geschmissen. Dann sind sie nach oben ins Schlafzimmer der Eltern gekommen und haben sie geschlagen. Alles hat man verwüstet. Nach der Zerstörung gingen die Uniformierten aus dem Haus und zur Synagoge und haben diese zerstört. Die Thorarollen wurden auf die Erde geschmissen und beschmutzt. Es war alles schrecklich, das ist kaum zu schildern. Ich wollte mit meinem älteren Bruder die heiligen Thorarollen retten, die verunreinigt worden waren. Da war derjenige, der die Synagoge angezündet hat, in Feuerwehruniform drin. Er war besoffen. Er hatte zwei Benzinkanister in den Händen. Mich hat er dann mit Benzin begossen. Wenn wir nicht gleich rausgerannt wären, dann wären wir lebend verbrannt.

Am nächsten Tag kamen erneut Uniformierte und Zivilpersonen zu unserem Haus und wollten meinen Vater totschlagen. Das Haus wurde vorher umstellt. Ich bin dann mit meinem Vater durch den kleinen Weg zwischen den Häusern hindurchgegangen und habe ihn bis zur Emsbrücke begleitet. Dann hat mich mein Vater zurückgeschickt mit der Bitte, auf meine Mutter und Geschwister zu achten. Ich kam unerkannt ins Haus zurück. Die Nazis haben uns dann aus dem Haus auf den Hof geschickt, um das Haus nach Waffen und nach meinem Vater zu durchsuchen. Mit Messern wurden Kissen, Bettzeug und auch die Kleider in den Schränken durchstochen. Mein Vater fand Unterkunft bei guten Freunden in Telgte, der Familie Westhues. Hier wurde er versteckt gehalten.

Alfred Auerbach

Sie haben als einziger Ihrer Familie 1939 auswandern können. Wie haben Sie das erreicht?

Man bekam nur dann eine Ausreiseerlaubnis, wenn man von einem anderen Land eine Einreiseerlaubnis erhalten hatte. Ich war in das Vorbereitungslager Schniebinchen in Schlesien gekommen, und diese Organisation besorgte ein Visum für das damalige Palästina, das Mandatsgebiet der Engländer war. Dann wurde geprüft, ob man Steuerschulden hatte oder sonst ein Vergehen vorlag, außer Jude zu sein. Wenn diese Prüfung der Behörden und der Gestapo abgeschlossen war, erhielt man die Ausreisegenehmigung. Meine Eltern und meine Brüder haben keine erhalten. So habe ich als einziger meiner Familie ein Visum für Palästina erhalten.

Alfred Auerbach (Mitte) Lager Schneebinchen

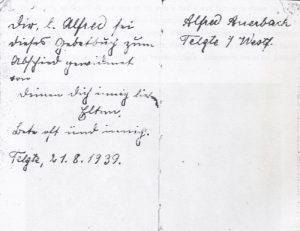

Gebetbuch mit einer Widmung von Jeanette Auerbach: »Dir, lieber Alfred, sei dieses Gebetbuch gewidmet von deinen dich innig liebenden Eltern. Bete oft und innig. TeIgte, 21.8.1939«

Wie verlief Ihre Auswanderung? Sind Sie allein gefahren oder in einer Gruppe?

Am 21. August 1939 habe ich Telgte verlassen. Ich durfte 10 RM mitnehmen, und die hat man mir in Italien noch gestohlen, so dass ich ganz mittellos war.

Sonst hatte ich nur einen kleinen Koffer mit den notwendigsten Sachen dabei und einige Erinnerungen an die Familie und an TeIgte: Fotos, mein Zeugnis, ein Gebetbuch mit einer Widmung meiner Mutter: »Dir, lieber Alfred, sei dieses Gebetbuch gewidmet von deinen dich innig liebenden Eltern. Bete oft und innig. TeIgte, 21. 8. 1939«

Ich bin dann durch Österreich, Jugoslawien nach Triest gefahren und am 23. 8. im Hafen angekommen. Am Grenzübergang Villach wurde mir meine Kennkarte, mein deutscher Ausweis mit dem eingestempelten J für Jude abgenommen. Wir bestiegen das Schiff »Galiläa«. Die Überfahrt, die normalerweise 4 1/2 Tage dauert, zog sich über drei Wochen hin, weil bei der drohenden Kriegsgefahr nicht klar war, wie sich Italien verhalten würde, ob es auf Seiten Deutschlands in den Krieg eintreten würde. Dann fuhr das Schiff los entlang der Küste Jugoslawiens, Griechenlands, an Rhodos vorbei mit Ziel Tel Aviv.

Das Essen auf dem Schiff war sehr schlecht. Man hatte nicht mit dieser langen Fahrt gerechnet, und so gab es tagelang mittags eine dünne Suppe. Wir durften nirgendwo an Land gehen. Ich möchte keinem von euch wünschen, so etwas zu erleben. Wir kamen an einem Sabbat in Tel Aviv an. Es war das erste Mal, dass im Hafen von Tel Aviv an einem Sabbat gearbeitet wurde. Aber jetzt galt nicht das Gesetz der Sabbatruhe als man unser Elend und Leid sah.

Alfred Auerbach in Israel, Arbeit auf einem Bauernhof

Am 9. September 1939 begann sein Leben in Palästina. Der Anfang war schwer. Alfred war erst 16 1/2 Jahre alt, kannte dort niemanden und war ganz auf sich alleine gestellt. Das Land war ihm fremd, er kannte die Sitten und Gebräuche nicht, und die Sprache beherrschte er auch nicht. Unterkunft fand er bei einer jüdischen Familie in der bäuerlichen Siedlung »Kfar Chajim«. Er musste im Kuhstall schlafen – aber er war frei und in Sicherheit. Seine Gedanken waren das einzige, was ihn noch mit Deutschland verband. Auf Umwegen über einen Verwandten in den USA erfuhr er erst ein Jahr später vom Tode seiner Mutter. Immer lebte er in der Angst um seine Angehörigen. Erst nach dem Krieg wurde ihm nach und nach bekannt, dass alle ein Opfer des Holocaust geworden waren.