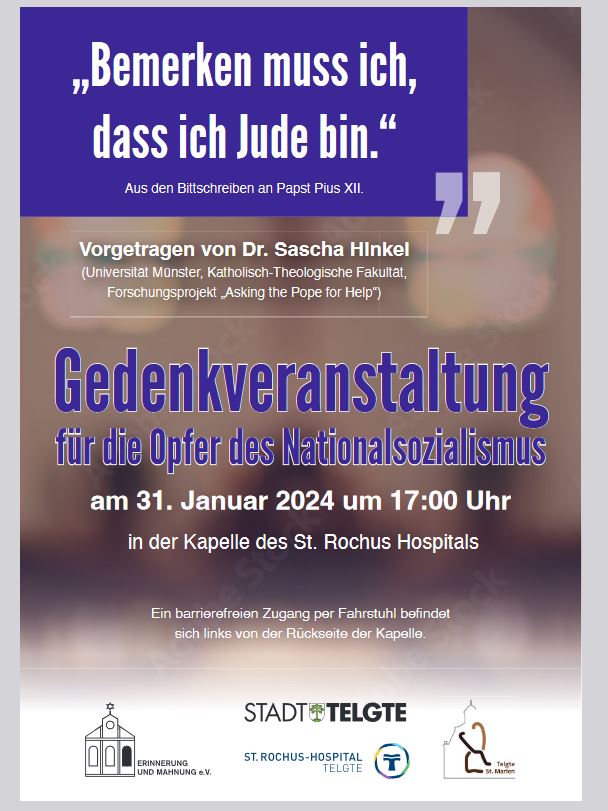

Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus

31.01. 2024 um 17:00 Uhr in der Kapelle des St. Rochus-Hospitals

Herr Dr. Sascha Hinkel hält eine Ansprache zum Thema »Asking the pope for help«, Bittschreiben jüdischer Bittsteller an Papst Pius XII.

31.01. 2024 um 17:00 Uhr in der Kapelle des St. Rochus-Hospitals

Herr Dr. Sascha Hinkel hält eine Ansprache zum Thema »Asking the pope for help«, Bittschreiben jüdischer Bittsteller an Papst Pius XII.

Einladung zu der diesjährigen zentralen Gedenkveranstaltung aus Anlass des nationalen und internationalen Opfergedenktages.

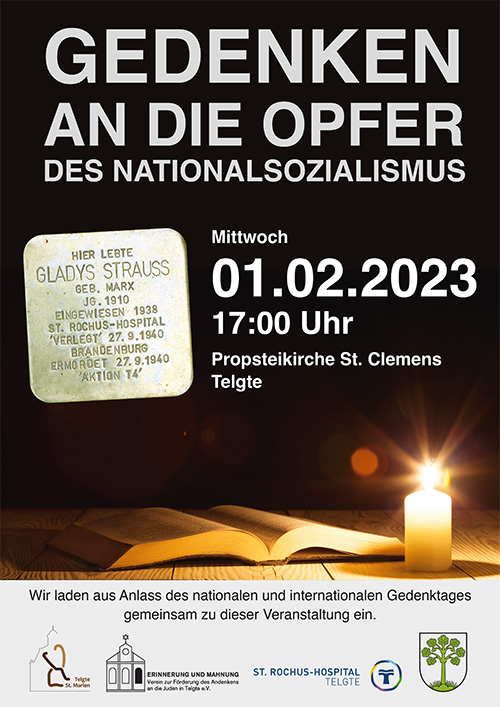

Termin: Mittwoch, 1. 2. 2023 um 17:00 Uhr

Ort: Pfarrkirche St. Clemens

Die Feier wird gemeinsam vom Verein „Erinnerung und Mahnung Telgte“, dem St. Rochus-Hospital Telgte und der Pfarrgemeinde St. Marien Telgte in Zusammenarbeit mit der Stadt Telgte veranstaltet.

Gedacht werden soll aller Menschen, die in Telgte während der NS-Zeit Opfer von Diskriminierung und Verfolgung wurden – als Juden, Sinti, geistig Behinderte, psychisch Kranke, religiös oder politisch Verfolgte.

Die Veranstaltung wird ca. 45 Minuten dauern. Wir weisen darauf hin, dass die Kirche nur moderat geheizt sein wird.

Der Verein weist auf eine Vortragsveranstaltung am nationalen und internationalen Opfergedenktag (Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar 1945) hin. Veranstaltet wird er vom Museum RELíGIO Telgte

Termin: Freitag, 27. Januar 2023, 18 Uhr

Ort: Vortragsraum des Museums RELíGIO Telgte

PD Dr. Barbara Elkeles

Jüdische Biographien aus Telgte

Im 19. und 20. Jahrhundert

Mittwoch 09.11.2022, 19:00 Uhr

Referentin: Lotta Aldenborg

Vortragsraum des Museum Religio, Herrenstraße 1–2, 48291 Telgte

Der Verein „Erinnerung und Mahnung Telgte“ lädt anläßlich des 84. Gedenktages der reichsweiten Novemberpogrome zu einer Veranstaltung ein.

Ein Jahr lang leistete die Referentin nach dem Abitur Freiwilligendienst bei der „Aktion Sühnezeichen Friedensdienste.“ Dabei wurde sie u.a. von unserem Verein unterstützt. Einsatzort war das Jüdische Museum in London. Sie hat dort u.a. orksWhops für Schulklassen verschiedenen Alters abgehalten, bei denen Überlebende der Kindertransporte über ihre Erlebnisse berichteten. Andere Workshops befassten sich anhand der Geschichte von Holocaust-Überlebenden mit dem Umgang mit Verlust und Trauer. Weitere Projekte dienten dazu, die Vielfalt des Judentums abzubilden. Dazu gehörte z.B. der Besuch jüdischer Wohnviertel, die Arbeit mit orthodoxen Schulklassen und die Erforschung der Bedeutung von Museumsobjekten gemeinsam mit den Bewohnern jüdischer Altenheime. Die Betreuung von Kinder- und Familientagen mit Bastelaktionen erweiterten das Spektrum ebenso wie das gemeinsame Backen des traditionellen, der „Challah“, des jüdischen Zopfbrotes.

Reportage des WDR über die Arbeit des Vereins in der Lokalzeit Münsterland am Mittwoch, 27. Januar 2021

Die Redaktion der Lokalzeit Münsterland nahm den nationalen Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus zum Anlass, über jüdisches Leben in Telgte und über die Arbeit unseres Vereins zu berichten. Dreharbeiten erfolgten zunächst auf dem Gelände der ehemaligen Synagoge in der Steinstraße, wo die Besitzerin über die Bedeutung des Gebäudes und die geplanten Arbeiten zur Instandsetzung, Renovierung und Restaurierung Auskunft gab.

Anschließend wurde im Rathaus gedreht. Hier stellten Mitglieder des Vorstandes unseres Vereins mit Unterstützung der Archivarin, Julia Plötzgen, Quellen zur jüdischen Geschichte in Telgte vor und berichteten über das Leben der jüdischen Familien sowie über die Arbeit des Vereins. Ein weiterer Drehort war der restaurierte jüdische Friedhof. Der Film beginnt und endet mit einer einfühlsamen Darstellung des Emswehrs, in dem in der NS-Zeit die Mehrzahl der jüdischen Grabsteine versenkt wurde.

Es ist sehr erfreulich, dass wir mit diesem Bericht Gelegenheit hatten, eine breite Öffentlichkeit über das Anliegen unseres Vereins zu informieren und die Erinnerung an die jüdische Bevölkerung in Telgte aufrecht zu erhalten. Dies ist ein wichtiger Beitrag zum Jubiläumsjahr 2021, in dem mit einer groß angelegten Aktion an 1700 Jahre jüdischen Lebens in Deutschland erinnert wird.

Barbara Elkeles

Den Opfern eine Stimme und eine individuelle Biographie geben

Gemeinsames Gedenken des Vereins Erinnerung und Mahnung Telgte und des St. Rochus-Hospitals zum nationalen Gedenktag am 27. Januar 2021

Vor gut 25 Jahren erklärte der damalige Bundespräsident Roman Herzog den 27. Januar, das Datum der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz, zum nationalen Tag des Gedenkens an die Opfer der Nationalsozialismus. Erinnert wird an diesem Tag an die Ermordung der europäischen Juden, aber auch an die Opfer unter den Sinti und Roma, den Geistig Behinderten und psychisch Kranken, den Homosexuellen, den Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen sowie den aus politischen Gründen Verfolgten. Mit Blick auf die jüdischen Opfer erhält der Tag im Jahr 2021 eine außerordentlich Bedeutung: Denn es ist ein bedeutsames Jubiläumsjahr, in dem an 1700 Jahre jüdischen Lebens in Deutschland erinnert wird. Vor dem Hintergrund dieser langen gemeinsamen Geschichte wird der Zivilisationsbruch der Judenverfolgung auf ganz besonders prägnante und erschütternde Weise erlebbar.

Der Verein Erinnerung und Mahnung Telgte und das St. Rochus Hospital nehmen diesen Tag zum Anlass, an die Telgter Opfer der Nationalsozialismus zu erinnern, auch wenn eine ursprünglich geplante Gedenkfeier aufgrund der notwendigen Kontaktbeschränkungen nicht stattfinden kann.

Auch in Telgte lebten ca. vierhundert Jahre lang jüdische Familien, oft über mehrere Generationen. Von den jüdischen Mitbürgern, die Ende der 1930er Jahre noch in Telgte wohnten, konnten nur vier Personen emigrieren, neun kamen in den Ghettos und Vernichtungslagern ums Leben. Auch mehrere jüdische Patientinnen des St. Rochus-Hospitals wurden Opfer der Verfolgung. Wir kennen ihre Namen und ihre Geschichte und können sie auf diese Weise aus der unvorstellbaren anonymen Masse der Opfer hervorholen: Gladys Strauss, Julie Löwenstein, Sophia Serphos.

Julie Löwenstein, die aus Rietberg stammte, und ihre Mitpatientin Gladys Strauss wurden am 21. September 1940 auf Anordnung des Reichsinnenministeriums aus dem St. Rochus-Hospital in die Landesheil- und Pflegeanstalt Wunstorf verbracht und von dort aus nach wenigen Tagen in die Tötungsanstalt Brandenburg/Havel weiter transportiert, wo sie kurz darauf durch Gas ermordet wurden. Sophia Serphos, die aus der niederländischen Grenzregion stammte, wurde am 07.01.1941 zunächst in eine Heilanstalt in Einthoven verlegt und von dort aus trotz des verzweifelten Widerstandes der dortigen Ärzte 1944 über das Lager Westerbork nach Auschwitz deportiert, wo sie am 26. März 1944 ermordet wurde.

Diese drei Schicksale stehen stellvertretend für die zahllosen Opfer der Nationalsozialismus, sie sind exemplarisch für ungezählte andere. Die Erinnerung an ihre Leiden verleiht den Opfern eine Stimme, ein Gesicht, eine individuelle Biographie. Und sie soll auch dazu dienen, sie in die Erinnerungskultur der Telgter Stadtgesellschaft und des St. Rochus-Hospitals zu integrieren. Sie ist auch als Aufruf gegen Intoleranz, Ausgrenzung und Diskriminierung zu verstehen.

Zum Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus laden die Stadt Telgte und der Verein Erinnerung und Mahnung gemeinsam zu einer Veranstaltung ein.

Vortrag: Matthias M. Ester M.A. Riga – Tatort und Gedenkort der Telgter Stadtgeschichte // Termin: Sa., 27.01.2018, 11.00 // Ort: Rathaussaal